6.30 Uhr das Wetter lässt in diesem Jahr sehr zu wünschen übrig. Grau in grau und keine Besserung in Sicht. Trotzdem sind wir guter Laune in Erwartung des kommenden. Peter Pizzali hat wie immer die Reise organisiert – eine Garantie für einen unvergesslichen Ausflug.

Er meint dann auch in seiner Begrüssung, dass mit viel Fantasie und Vertrauen sich die Sonne sicher noch blicken lasse (tatsächlich zeigte sie sich, aber leider nur gerade eine Viertelstunde)

21 Zünfter nehmen im Car von René Heiniger platz: Abfahrt über den Ricken ins Toggenburg. In Wildhaus stärken wir unsere Gemüter mit Kaffee und Gipfeli. Sehr gastfreundlich werden wir vom Wirtepaar begrüsst und verabschiedet.

Und im Nebel so weit das Auge reicht, fast nur bis zur Nasenspitze, geht die Fahrt weiter ins Ländle, nach Vaduz. In der Hofkellerei des Fürsten von Lichtenstein werden wir vom fürstlichen Kellermeister Herr Büchel und seiner Mitarbeiterin Frau Rohfling herzlich willkommen geheissen.

Eine kurze Einführung im Rebberg, der von Fürst Adam dem 1. im Jahre 1712 erworben wurde. Seitdem ist die Reblage „Herawingert“ im Besitze der Fürstenfamilie. Auf vier zusammenhängenden Hektaren Rebfläche wird Pinot Noir und Chardonay angebaut.

Anschliessend lernen wir die Produktionsräume kennen und in sehr kompetenter Art führt uns der Kellermeister in die Geheimnisse der fürstlichen Weinproduktion ein. Die anschliessende Degustation in den stilvollen Räumen geniessen wir ganz besonders. Und wieder beweist der Kellermeister sein Fachwissen über die Weine, über Korken in Natur oder Recycling, über den Deckeliverschluss oder etwa warum der Federweisse Federweisser heisst. Nämlich weil die Bauchfedern der weissen Vögel eine lachsrote Farbe aufweisen, eben wie der Federweisse.

In gehobener Stimmung machen wir mit dem Touristikzügli eine Rundfahrt durch Vaduz, auf der wir sehenswertes zu Gesicht bekommen.

Weiter geht es hoch über das Ländle nach Triesenberg, wo wir im Hotel Kulm ein feines Mittagessen einnehmen. Leider ist die wunderschöne Aussicht auf unsere ganze Fantasie angewiesen, ist doch der Nebel an diesem Tag undurchdringbar.

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. In Malbun erwartet uns eine unvergessliche Flugschau, mit Einblicke in die Falknerei mit Bussard, Falke, Steinadler und Kolkrabe, die erstaunliche Fähigkeiten aufweisen.

Bereits ist es wieder Zeit den Nachhauseweg anzutreten. Nach einem kurzen Kaffeehalt in Walenstadt fahren wir nach Uster und lassen diesen tollen inspirierenden Ausflug ausklingen.

Nochmals gebührt dem Organisator Peter Pizzali einen herzlichen Dank für diesen unvergesslichen Tag.

Was einen Rebberg erblühen lässt. Nützlinge des Rebbergs.

Der letzte Newseintrag unterstrich bereits die Bedeutung von Kleinstorganismen und Insekten im Rebbau.

Neben vielen Schädlingen existiert eine ebenso grosse Zahl an Nützlingen. Sie kann der Winzer, neben konventionellen Mitteln, auch zur biologischen Schädlingsbekämpfung einsetzen. So entstehen, im Zusammenspiel mit den anderen Standortfaktoren, individuelle Weine, welche einen einzigartigen Charakter und Geschmack besitzen. Und auch dem Wunsch nach einem schonenden Umgang mit der Natur nachkommen.

Ein wichtiger Nützling ist die Raubmilbe. Ihre höchste Populationsdichte erreicht sie zwischen Juni und August, wenn sich auf einem Rebstock zum Teil mehrere tausend Exemplare aufhalten. Sie ernähren sich von Blütengräsern – und von Schädlingen wie der Spinnmilbe, deren Anzahl sie so kontrolliert. Auch gegen Milben, vor allem aber gegen Blattläuse hilft die Florfliegenlarve. Schon nach wenigen Tagen sieht man Ihre Wirkung. Vielleicht deswegen ihr Spitzname Blattlauslöwe. Nicht weniger gefrässig, und deshalb ein Nützling im Rebbau, führt sich der Marienkäfer auf. Seine Nahrung besteht neben Milben, Thripse etc. bis zu 70% aus Blattläusen. So vertilgt zum Beispiel ein Zweipunkt-Marienkäfer 30 bis 60 Blattläuse pro Tag. Was für ein Glück für den Winzer! Davon kann man auch sprechen, wenn Zwergwespen (die kleinste Art ist nur 0.139 mm lang) im Rebberg leben. Sie legen ihre Eier in die Eier der Rebzikade, welche dadurch einer natürlichen Regulation unterliegt. Die Rebzikade löst sogenannte Vergilbungskrankheiten im Weinbau aus. Einmal ausgebrochen, müssen alle infizierten Reben aus dem Rebberg entfernt werden. Etwas weniger verheerend, aber doch ertragsmindernd wirkt der Traubenwickler. Seine Larven befallen die Blüten und Trauben. Dagegen setzt man oft die Verwirrmethode ein. Durch das Ausbringen einer hohen Konzentration künstlicher Pheromone (Botenstoffe), verglichen mit den natürlichen Pheromonen der weiblichen Traubenwickler, verlieren die Männchen die Orientierung – die Vermehrung bleibt aus. Daneben unternimmt man Versuche mit Bienen, die zum einen den Traubenwickler dezimieren und zum anderen zur Biodiversität im Rebberg beitragen sollen. Bisherige Ergebnisse stimmen sehr positiv, sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da Bienen teilweise auch selber Trauben fressen.

Zum Abschluss des dreiteiligen Newseintrags – Wetter, Schädlinge, Nützlinge –, bleibt nur noch die Hochachtung für die Arbeit der Winzerinnen und Winzer zu betonen. Jedes Jahr beginnt die Auseinandersetzung mit der Natur von neuem. Die ganz unterschiedlichen klimatischen und ökologischen Gegebenheiten sorgen dafür, dass die Arbeit spannend und anspruchsvoll bleibt. Umso schöner, wenn man einen gesunden Rebberg gleich vor seiner Ustermer Haustür hat. In diesem Sinne: Santé und zum Wohl. Wir freuen uns auf einen genussvollen Herbst.

Was einen Rebberg krank macht. Schädlinge des Rebbaus.

Jeder Rebbau besitzt seine einzigartigen Standortfaktoren, auch Terroir genannt. Dazu zählen die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Lage, die Beschaffenheit des Bodens und – die vorhandene Mikroflora und -fauna. Pilze, Käfer, Milben oder Bakterien, die teilweise so winzig sind, dass unser Auge sie nicht wahrnehmen kann. Viele dieser Lebewesen gehören in einen gesunden Rebberg und tragen unsichtbar viel zu einem guten Wein bei. Aber leider nicht alle! Jeder Winzer kennt das Problem der tierischen Schädlinge aus eigener Erfahrung. Damit sinnvoll umzugehen ist eine grosse Kunst, ein Rebberg ist ein komplexes biologisches System, das in sich funktioniert. Mit allem drum und dran. Sowohl mit Nützlingen als auch mit Schädlingen.

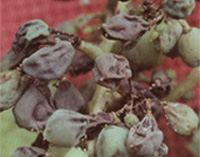

Aber was genau ist ein «Schädling»? Grundsätzlich alle Lebewesen, die den normalen Verlauf des Lebensprozesses des Rebstockes beeinträchtigen. Zum Beispiel die Pilzkrankheit echter oder falscher Mehltau (Peronospora). Ein dichter Flaum über den Blättern lässt diese absterben. Dadurch werden die Weinbeeren nicht mehr optimal versorgt, was die Fruchtreife verzögert und den Zuckergehalt senkt. Das Ergebnis: dünne Rot- und schwächliche Weissweine. Ebenfalls ein Pilz verursacht die Stielfäule (Botrytis). Durch sie fallen die Beeren ab, die dann sinnigerweise Bodentrauben heissen und von den meisten Weinbauern nicht verarbeitet werden. Eine andere Art von Schaden richtet die Kräuselmilbe an. Sie entzieht den Blättern Saft, was die Assimilation (Umwandlung von lebenswichtigen Umweltstoffen in für die Pflanze verwertbare Verbindungen) vermindert. Kunstvoller, aber trotzdem schädigend, zeigt sich der metallisch schimmernde Zigarrenwickler oder Rebstecher. Die Weibchen rollen die Blätter einer Zigarre gleich zusammen und legen darin ihre Eier ab. Das Blatt verwelkt und fällt einige Zeit später mit den Larven zu Boden. Diese entwickeln sich zu Käfern, die im Frühjahr an den Rebknospen und jungen Blättern fressen. Dazu kommen im Spätsommer die Wespen. Sie saugen die frühreifen Trauben aus und lassen eine Essigfäule in den Beeren entstehen. Eine ganze Ernte kann so vernichtet werden! Im Vergleich dazu ist der letzte hier aufgezählte Schädling, die Pockenmilbe, harmloser. In einer kleinen Population nur als Schönheitsfehler einzustufen, sichtbar als Blattgallenbildung. In grösserer Anzahl führt aber auch sie zu erheblichen Problemen wie beispielsweise aufgeplatzte Fruchtknoten oder deformierte Staubblätter.

Man kann das Blatt aber genauso wenden und von den zahlreichen Nützlingen im Rebbau berichten. Sie setzen wichtige Prozesse in Gang, um einen Rebstock erblühen zu lassen und werden oft direkt gegen die Schädlinge eingesetzt. Daneben spielt auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eine Rolle. Dabei ist aber entscheidend, dass der Winzer ein feines Gespür an den Tag legt. Denn nur so sind Spitzenweine möglich. Im Einklang mit der Natur. Erfahren Sie mehr darüber im nächsten Newseintrag.